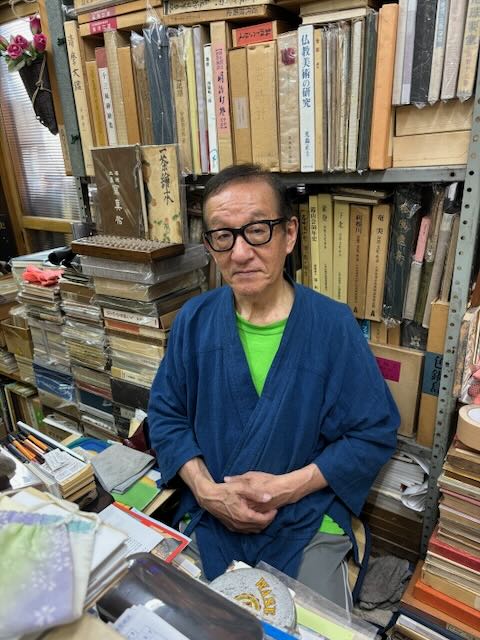

店主 山野 潤一郎さん

智新堂書店は京成市川真間駅から降りて線路沿いに歩いてすぐの場所、今では珍しくなった地方の老舗古本屋の佇まいで、古本好きなら足を踏み入れずにはおられない気配を辺りに漂わせています。

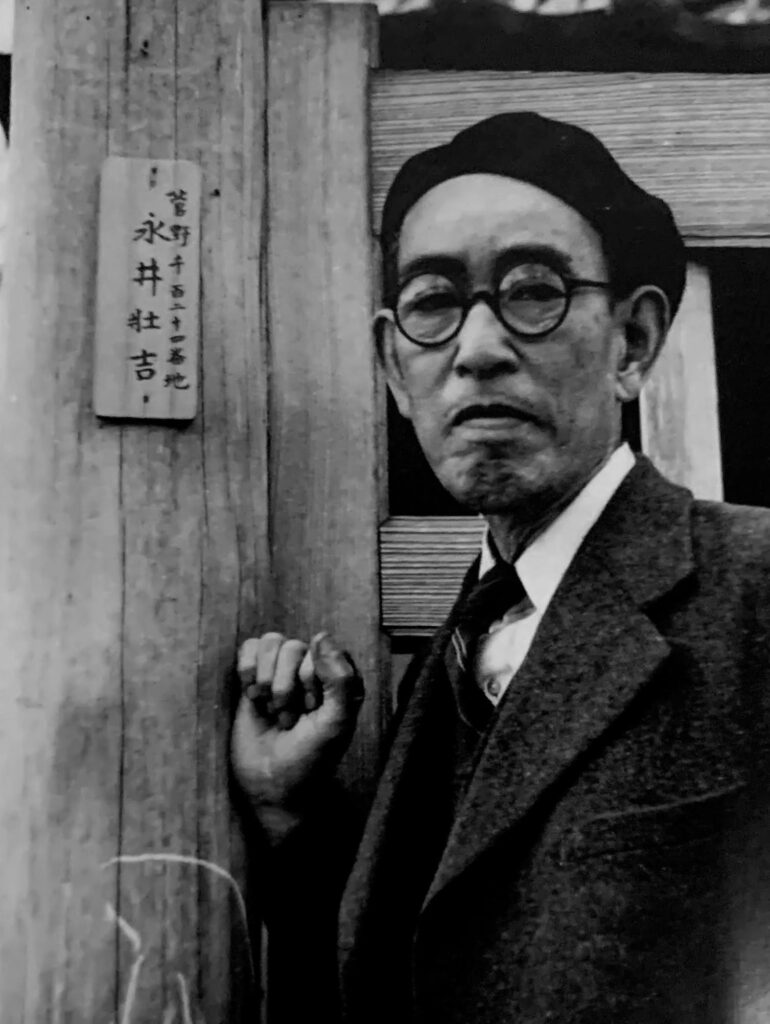

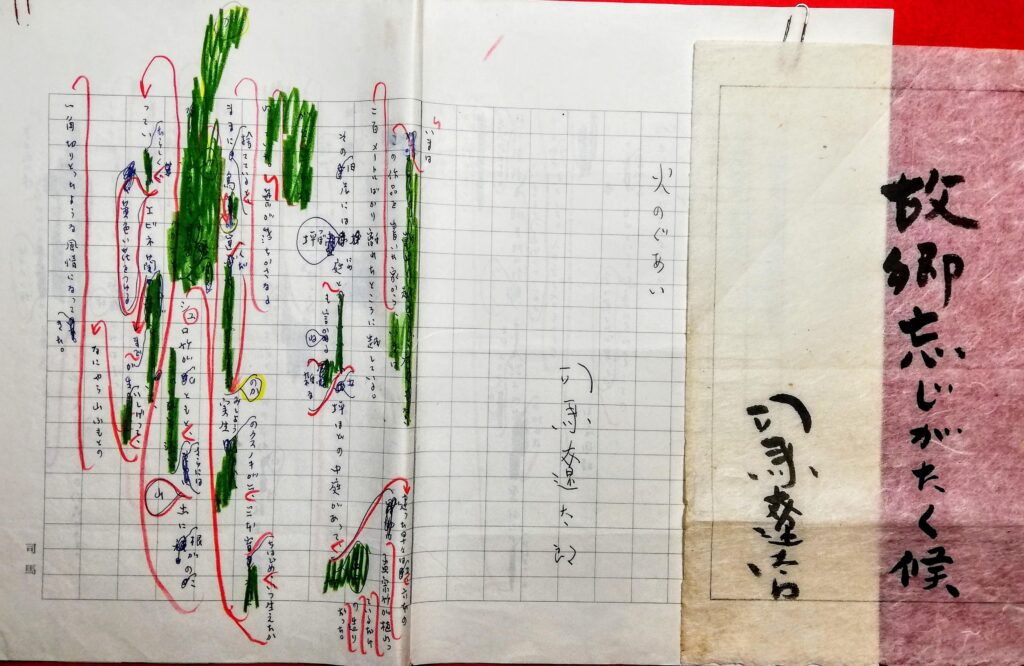

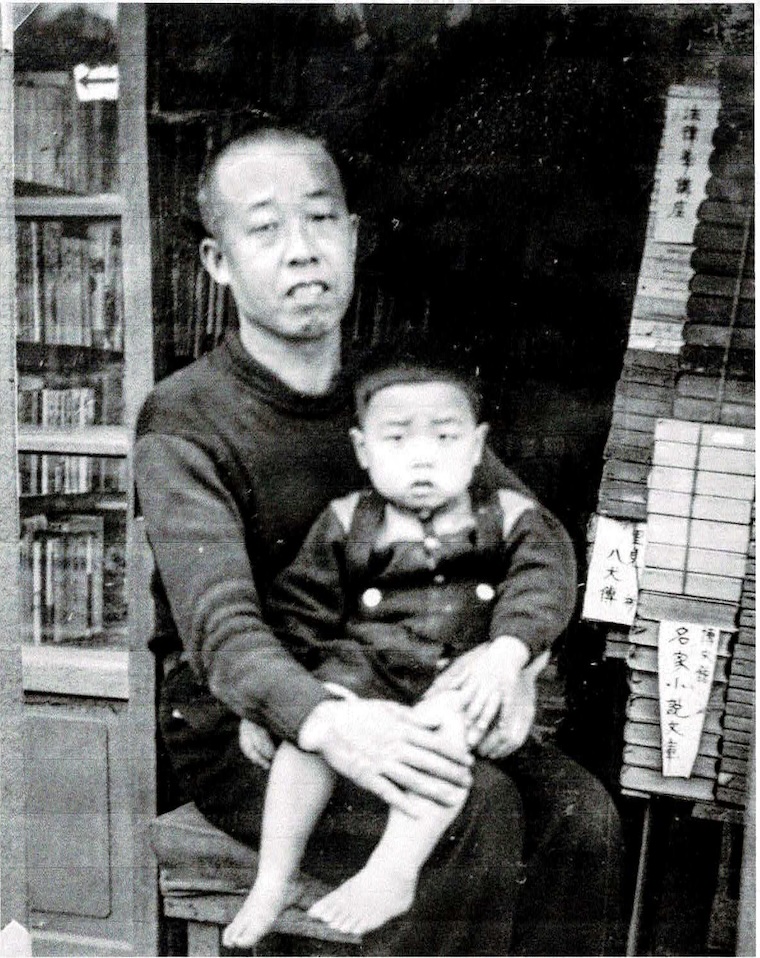

創業は昭和10年、千葉県に現存する古書店の中では最古の歴史を誇ります。店主の山野 潤一郎さんは2代目。先代で創業者である父親の恒造さんは、東京・神田の古書店で修業をした後、独立して旧国鉄・市川駅前で店を開きました。

「智新堂」の屋号は、石原莞爾や宮沢賢治らにも大きな影響を与えた国柱会の創始者・田中智学の弟子で『江戸は過ぎる』などの著書がある評論家の河野桐谷が付けたそうです。

「河野さんは父の知り合いで、師匠の名前の「智」の一字と「温故知新」をかけたと聞いている」

店の棚に並べたのは、法律や社会学、歴史などの資料性の高い専門書ばかり、同業者たちからは市川のような田舎でこんな難しい本が売れるわけはない、すぐに潰れると言われていたそうです。

「だけど、逆に市川に住んでいた文化人たちから珍しがられて、そうした人たちが店にきてくれた。必要な資料を集めるのに重宝だったんだろうね」

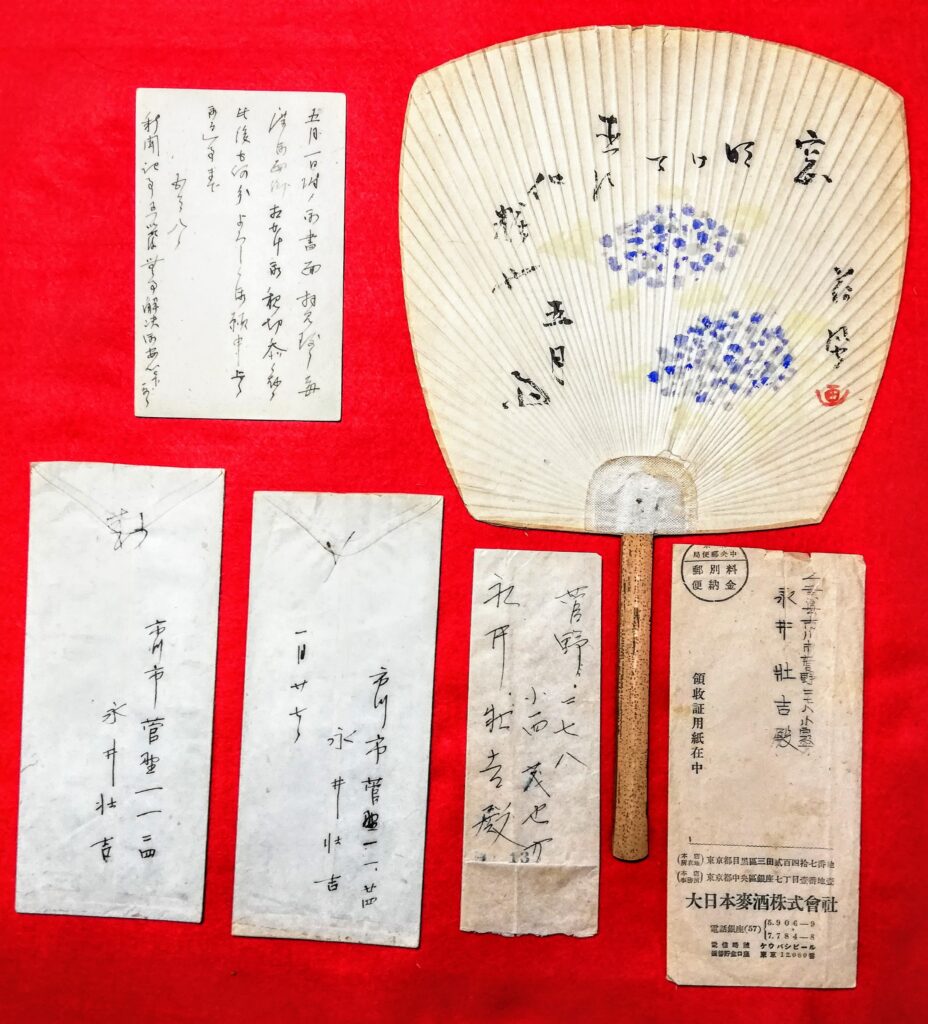

市川には大学が多くまた東京に近い立地から、作家や学者、新聞記者、編集者などが多く居を構えていました。戦後、市川駅前から現在の場所に店を移してからも客足は途絶えることなく、その中には1946年に東京からこの地に移住していた文豪・永井荷風の姿もありました。

「荷風の日記『断腸亭日乗』にもうちの店が出ているよ。あの人は普通にこのあたりを散歩していたからね」

ちなみに先代の恒造さんは永井荷風と深い親交があった谷崎潤一郎の大ファンで、山野さんの名前もそこからとられたそうです。常連客の中には『一葉の日記』で知られる和田芳恵や”裸の大将”山下清の画才を見いだした精神科医の式場隆三郎らもいました。和田芳恵の『小説・永井荷風』の中には、先代の恒造さんが樋口一葉の偽物の短冊を売りつけられそうになった話が臨場感たっぷりに描かれています。

「父親は(古本屋という仕事を通じて)文化のために貢献するんだと口癖のように言っていた」

貴重な本を後世に伝えるのが古本屋の仕事という使命感から、先代の恒造さんは本を丁寧に扱わないお客さんを注意することもしばしばあったそうです。

「だから古いお客さんからは『君のお父さんに怒られた』と言われたこともあるよ」

先代の恒造さんは千葉古書組合の創設にも力を注ぎ、その要職を務めて71歳で亡くなりました。二代目の山野さんは、そうした父親の薫陶を受けつつ大学時代から神田の東京古書会館で毎週開かれる業者市に足を運んでいました。

「親からは自分の興味のあるものを自由に買うように言われたので、ファンの多い作家の生原稿などを買っていた。神田では漱石や宮沢賢治の初版本のように千葉の市場には出ないようなものが出るし、しかも実際に手に触れることができる。そういう機会があると自然に覚えるし、覚えるから商売も広くなる」

神田で学んだ知識・経験を千葉の同世代の若手古書店主たちと分かち合おうと考え、「東葛古書倶楽部」というグループを作って勉強会を重ねたりなどもしたといいます。

「昔、純文学の現代作家たちの初版本が高値で売れた時代があって人気がある作家を調べたり、目録を作ったりした。みなで旅行にも行ったりして、夜通し飲んで、騒いで……楽しかったねえ」

今も昔と変わらずに店は週5日開けているものの、訪れるお客さんの数は年々少なくなっているそうです。

「だから、うちの周りの古本屋はみんなやめちゃった。最盛期には10軒ぐらいあったんだけどね」

そのため多くの古書店と同じように、現在、売上の中心となっているのはネットでの販売です。

「10数年以上前にこの業界もいずれコンピュータに移っていくだろう、最低限の勉強はしておこうと思ってね。当時、NHKで「中高年のためのパソコン講座」という番組があって、必要なことはそれを見て覚えた。「日本の古本屋」では本だけでなく浮世絵や明治時代の版画なども扱っている。海外からも問い合わせがあって、つい先日は河鍋暁斎の巻物をアメリカのコレクターが買ってくれたよ」

最後に今後のことを尋ねると、

「生涯続けたいね。本当を言うと古本屋を継ぐ気はなかった。若いときは仕事するよりも遊んでいたかったんだ。だけど無職じゃ結婚できないからね(笑)。見よう見まねでここまでやってきたわけだけど、結局この仕事が好きだったんだろうね」

所在地

JR市川駅徒歩6分 京成線市川真間駅前徒歩1分

「日本の古本屋」でネット販売も行っている。

日本の古本屋 智新堂書店

https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=17000420

Message from The Owner

これから古本屋を始めたい人へ

「あそこはこういう店だな」という他店とは違う特色を打ち出せるとよいのでは。少なくとも私自身はそれを心がけてきました。

文・写真:鈴木健一(古書ポランの市)

本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。